안녕하세요 인터뷰 감사합니다. 간단한 자기 소개 부탁 드립니다.

네, 반갑습니다. 저는 이진민이라고 하고요. 한국과 미국에서 정치철학을 공부하고 독일로 넘어와서 5년째 살고 있습니다. 뮌헨 근처 하임하우젠이라는 작은 마을에 살아요. 요즘 가장 많이 듣는 명칭은 부끄럽게도 작가고요. 다섯 살, 일곱 살, 두 남자아이의 엄마입니다.

이미 2년 동안 두권의 책을 내셨는데요, 일반인들이 이해하기 어려운 철학을 생활과 연결시켜 쉽게 풀어주시는 것 같아요. 이러한 방식으로 철학을 소개하는 계기가 있었나요?

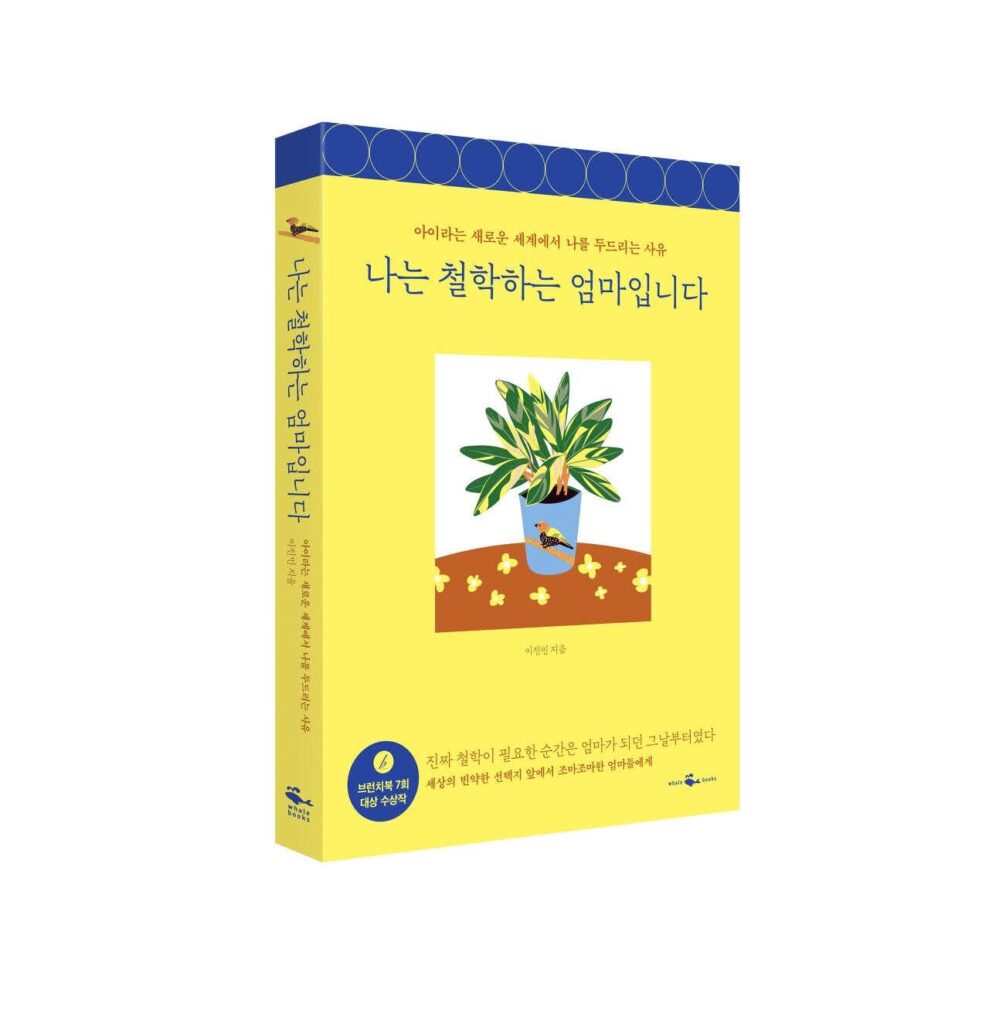

철학이 사실 그렇게까지 어려운 얘기가 아닌데 너무 어렵게 쓰여 있어요. 저는 철학이 인류 역사상 정말 똑똑했던 할머니 할아버지들이 열심히 고민한 것들을 모아서 후손들에게 준 보물상자 같은 거라고 생각하거든요. 어떻게 살아야 하는지에 대한 인류 대화의 기록이랄까요. 저는 실제로 살면서 그 보물상자 덕을 좀 보는 편이에요. 세상을 바라보는 눈을 좀 더 밝게 만들어 준다거나, 인간에 대한 이해를 좀 더 유연하게 해준다거나. 삶의 모퉁이에서 이런 저런 철학자들을 멘토처럼 소환해보기도 하고요. 그래서 저 말고도 많은 분들이 철학자들이랑 친구처럼 지내면 좋겠다고 생각합니다. 심심할 때 만나서 차 한 잔 하고, 또 힘들 때 술 한 잔 같이 하고 싶은 그런 사람 있잖아요. 그런데 철학이 너무 ‘그들만의 리그’처럼 되어 있는 게 안타까워서, 이 딱딱한 영역을 좀 편안하고 말랑말랑하게 만들어서 널리 소개하고 싶었어요. 직접적인 계기는 아마 오랜만에 만난 초등학교 친구들에게 제가 무슨 논문을 쓰고 있는지 설명하기가 너무 어려웠던 순간이었을 거예요. 같은 한국말인데 쓰는 용어도 너무 다르고 해서 설명하는데 한참 애를 먹다가 소위 ‘현타’가 온 거죠. “아니 내가 사랑하는 친구들에게 내가 무슨 공부를 하고 있는지 이렇게 설명을 못하는데, 나는 대체 공부를 왜 하고 있는 거지?” 내가 공부한 것으로 세상 사람들과 널리 소통할 수 없다면 그렇게 공부한 시간들의 의미는 무엇일까 하는 그런 자조적인 의문. 내가 사랑하고 아끼는 사람들에게 내가 재미있고 좋다고 느꼈던 것들을 설명해 주고 함께 즐기고 싶은 마음, 사실 누구나 가지는 마음이잖아요. 그런 마음이 이런 책들을 쓰게 한 것 같아요.작년에 발간한 “나는 철학하는 엄마입니다”에 대해 간단히 소개해 주실 수 있을까요?

철학을 일상과 연결한 첫 프로젝트입니다. 평범한 일상 안에 철학을 끌어온다면 철학하는 사람인 저로서도, 읽는 분들로서도 즐거운 작업이 되지 않을까 해서요.

제가 엄마가 되니까 그동안 책에서 회색 활자로만 만났던 철학자들이 온갖 빛깔로 생생히 말을 걸어오기 시작하더라고요. 열 달간 아이를 품으면서 ‘내 안의 타인’이라는 미묘한 관계를 고민하지 않을 수 없었고, 아이가 태어난 순간에는 아렌트의 아름다운 시작이 떠올랐고요. 아이 방을 꾸미면서는 장자를, 아이가 유치원에 들어가면서는 루소를, 그 이후로도 순간순간 계속 공자와 맹자를, 니체를, 푸코를 끊임없이 떠올려요. 이렇게 철학자들이 같이 아이를 업어 키운다고 생각하면 재미있지 않을까 싶었어요.

독일 생활이 녹록치 않은데요, 특히 자녀를 양육하는 엄마들은 자녀들이 학교에 잘 적응하기 위해서 많은 노력을 하고 있지만, 여러 어려움들을 가지고 살아가시는 것 같아요. 외국인으로서 자리잡아가는 자녀를 양육한다는 것이 큰 도전인데요, 철학적인 관점에서 상황을 바라본다면 조금 더 수월할 수 있을까요?

저도 많이 힘들어서 여기서 부딪히고 저기서 기절하고 그래요. 외국에 나와 산다는 것은 별일 없이 숨쉬면서 그냥 일상을 살아도 에너지가 꽤 드는 일이죠. 그리고 외국에 나오면 모두 어린아이가 되잖아요. 아이가 아이를 키워야 하는, 어찌보면 혹독한 환경이지요. 그런데 또 생각해 보면 사실 엄마로서의 우리는 대체로 어린아이들이에요. 저는 엄마가 된 지 이제 겨우 일곱살이 되었거든요. 그렇기 때문에 더더욱 철학하는 엄마로 살아야겠다고 생각합니다. 열심히 질문을 던지고 답을 찾아 봐야 조금이라도 클 수 있기 때문에, 계속 생각하려고 해요. 그렇게 같이 넘어지고 다치고 울면서 같이 크는 거죠.똑똑한 엄마, 유능한 엄마도 좋지만 이 불안한 세계를 유연하게 살아내려면 저는 철학하는 엄마들이 필요하다고 생각해요. 유대인식이다, 프랑스식이다, 많은 육아법들이 유행하는 걸 보지만 사실 육아의 방법이나 기술은 획일적일 수가 없잖아요. 부모와 아이 각각의 기질이나 성격, 삶의 방식에 따라 다르게 마련이고 같은 아이라도 상황에 따라, 연령에 따라 달라지게 마련이니까요. 그래서 부모가 가져야 할 것은 어떤 정해진 방법이 아니라 철학하는 자세라고 생각해요. 특히 외국에 사는 부모라면 더욱 더요.

알맹이처럼 가진 단단한 철학이 있다면 방법은 얼마든 유연할 수 있으니까요.

올해 9월에 출간한 “다정한 철학자의 미술관 이용법”에 대해서 간단한 소개를 부탁 드려요.

앞서 잠깐 말씀 드렸듯이 말랑말랑한 철학 만들기 프로젝트로 가장 먼저 마음에 품었던 기획이에요. 철학과 미술의 공통점은 정답을 강요하지 않으면서 사람을 생각하게 하는 거라고 생각하거든요. 그래서 공통점을 가진 이 둘을 연결하면 철학이 좀 더 쉽고 재미있게 우리 마음 안으로 들어올 수 있지 않을까 생각했어요.

2021년 우수컨텐츠 선정작으로 세상에 나왔고요. 올해 9월에 나왔는데 두 달 만에 3쇄도 찍었고 반응도 좋은 편이라 다행이라고 생각하고 있습니다. 무엇보다 어르신들과 저시력으로 고생하시는 분들을 위해 큰글자책으로도 나온다고 해서 굉장히 기쁩니다.

혹시 책에 나오는 그림의 원본을 독일에서 볼 수 있는 챕터가 있나요?

제가 미국 유학 시절에 미술관을 다니면서 본 작품들이 많아서, 독일에서 볼 수 있는 작품은 아쉽게도 딱 한 점 뿐이네요. 신과 죽음, 그리고 전쟁이라는 세 가지 잣대를 가지고 ‘개인’이라는 개념이 성장해 가는 모습을 다룬 챕터 <나는 ‘나’를 어떻게 생각하는가>안에 든 알트도르퍼의 <알렉산더 대왕의 이소스 전투(1529)>가 뮌헨의 Alte Pinakothek에 있습니다. 당시 바이에른 공작이었던 빌헬름 4세의 위탁으로 그려진 그림이었기 때문에 아마 그 자리를 계속 지키고 있었던 것 같네요.

다음 책은 어떤 주제로 구상중이신지 혹시 말씀해 주실 수 있나요?

- 작성: 이실장

- 구텐탁코리아 유튜브 채널:

- ⓒ 구텐탁코리아(//www.gyrocarpus.com), 무단전재 및 재배포 금지

![[구코 인터뷰]”나는 철학하는 엄마입니다” 의 저자 ” 이진민 작가”](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2021/12/2nd-book-120x86.jpeg)

![[연강 작가의 책 다락방] 모든 책에는 심장이 있다](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2024/03/shutterstock_794015686-120x86.jpg)

![[Tim 칼럼] 독일의 직장 문화 – 한국과의 차이점](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2021/05/shutterstock_284519087-120x86.jpg)

![[Claire 칼럼] 독일에서의 빠른 정착을 위한 나의 방법론, “희미한 벽과 암시”를 넘어 훌훌](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2022/08/shutterstock_2179748977-120x86.jpg)

![[구코 인터뷰] 한국의 전통 소주를 독일에 런칭하는 하루 소주, 독일에서 전통 소주 드셔보셨나요?](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2024/02/1.-전통주-빅팬인-아내와-120x86.jpg)

![[구코 인터뷰] 독일 MBA와 베를린 스타트업 취업에 성공한 순수 국내파의 인생 도전 일기](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2024/01/4.-일상사진-120x86.jpg)

![[구코 인터뷰]독일 치과기공사 아우스빌둥을 하고 있는 최연지씨의 일상을 공개합니다.](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2023/10/최연지-일하는-사진-120x86.jpg)

![[구코 인터뷰] 베를린에서 활동 중인 작가 정관영을 통해서 들어보는 예술가 비자에 대한 정보와 미대 준비 방법](http://gyrocarpus.com/wp-content/uploads/2022/10/KakaoTalk_20221007_100913868_03-120x86.jpg)